日々のつぶやき

- 2026-02(1)

- 2026-01(1)

- 2025-12(1)

- 2025-11(1)

- 2025-09(4)

- 2025-08(1)

- 2025-07(1)

- 2025-06(2)

- 2025-05(2)

- 2025-03(1)

- 2025-02(1)

- 2025-01(2)

- 2024-12(1)

- 2024-11(1)

- 2024-10(1)

- 2024-09(2)

- 2024-08(2)

- 2024-07(1)

- 2024-06(1)

- 2024-05(2)

- 2024-04(1)

- 2024-03(1)

- 2024-02(1)

- 2024-01(1)

- 2023-12(1)

- 2023-11(1)

- 2023-10(1)

- 2023-09(3)

- 2023-08(5)

- 2023-07(2)

- 2023-05(2)

- 2023-04(2)

- 2023-03(1)

- 2023-02(1)

- 2022-12(2)

- 2022-11(1)

- 2022-10(5)

- 2022-09(3)

- 2022-08(1)

- 2022-07(2)

- 2022-06(2)

- 2022-05(4)

- 2022-04(1)

- 2022-03(4)

- 2021-11(2)

- 2021-10(2)

- 2021-09(3)

- 2021-08(1)

- 2021-07(4)

- 2021-06(2)

- 2021-05(3)

- 2021-04(2)

- 2021-02(2)

- 2020-12(1)

- 2020-11(1)

- 2020-10(6)

2023/07/06

ケルナー結実

2023/05/17

小諸駅・音楽とワインの夕べ

5月27、28日の週末、千曲川ワインバレーの4か所でワインイベントが開催されます。

その名も「千曲川ワインゴーランド」。

初夏の爽やかな千曲川ワインバレーに一泊し、電車でワインイベントをはしごして楽しみましょう、というコンセプトです。

「長野県・千曲川ワインバレー東地区に集積する小規模ワイナリーが、さまざまなイベントを同時に開催。遊園地のメリーゴーランドで遊ぶように、ワインとブドウ畑と作り手を訪ねながらワインバレーを回遊するワインゴーランド。それぞれの個性的なイベントをお楽しみください」(長野ワインHPより)

(各地域のイベント案内はこちらから)

小諸市では、駅前の広場で、27日の夕方開催。

芝生の広がる駅前の広場・停車場ガーデンで、アイリッシュ音楽を楽しみながら、ワインを楽しむ夕べです。

農花の2021年赤白ビンテージ、お出しする最後のイベントとなります(自社用にとっておいた分、これで打ち止め)。

夕暮れの停車場ガーデンは、とても雰囲気がいいです。

ほかの地域を回ってほろ酔い気分ののち、ぜひお立ち寄りください。晴れるといいなあ。

2023/05/17

ご来場有難うございました

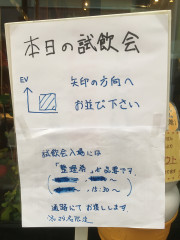

5月13日、銀座NAGANOの試飲会、たくさんの方においでいただき、ありがとうございました。

予想外の人出で、急遽整理券を配布する事態になり、整理券終了で入れなかった方が結構いらしたと後から聞きました。本当に申し訳なかったです。この反省をぜひ次に繋げて行きたいと思っています。

東京での試飲会参加は初めてだったので、懐かしい方々や、ワインファンの皆さまともお会いできる貴重な機会となりました。

東京での会社員生活を辞めてから7年目。いい節目になったと思います。

今回は、玉村豊男さんの設立した千曲川ワインアカデミー、アルカンヴィーニュの卒業生グループのイベントでした。千曲川に集った仲間たちとともに、またワインづくりを頑張って行こうと決意新たにした夕方です。

(写真はもと同僚記者、平岡妙子さんが撮ってくれました)

入り口整理のボランティアさんが急遽つくってくれた手作りの貼り紙。入れなかった方、本当に申し訳ありませんでした。

2023/04/23

初夏の赤坂迎賓館でワインを

【初夏の赤坂迎賓館でワインをどうぞ】

またまたイベントのお知らせです。

赤坂にある迎賓館で、5月3日(水)から5日(金)までの3日間、前庭でガーデンカフェが開催され、千曲川ワインバレーのワインが提供されます。

農花のワインも少しだけですが出させていただいています。

この3日間は、迎賓館赤坂離宮の夜間公開とライトアップも行われるそうです。外国要人の来日が続く中、テレビではよく見る建物ですが、明治期を代表する西洋建築、夜空に浮かび上がる姿はなかなか迫力があります。

農花のワインは、パークカフェというお店で提供されます。

「GW?どこにも行かないわ~」という東京の方、はたまた「東京にちょうど遊びに来ているわ!」という方、のぞきに来てはいかがでしょうか。

詳細は、迎賓館の案内ページへ

(写真は、迎賓館HPより)